paperback & ebook

Print: 978-3-86495-423-8

ebook: 978-3-86495-424-5

Print: 14,90 €[D]

ebook: 6,99 €[D]

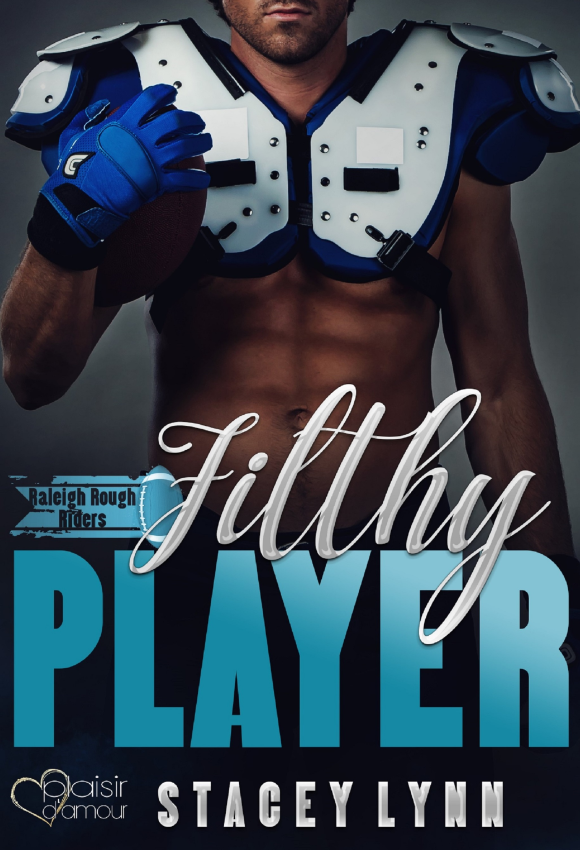

Raleigh Rough Riders: Wicked Player

Stacey Lynn

Inhaltsangabe

Gage Bryant ist nicht nur einer der besten Wide Receiver der NFL, er hat auch ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das er bewahren muss. Denn Gage ist Mitglied im The Velvet Club, wo es ihm möglich ist, seine dominanten Neigungen diskret auszuleben. Womit er jedoch nicht gerechnet hat, ist, dass ausgerechnet die TV-Reporterin, die ihm in den nächsten Wochen auf Schritt und Tritt bei der Eröffnung eines neuen Flügels des Kinderkrankenhauses folgen soll, seine neue devote Spielpartnerin im The Velvet Club ist.

Als klar ist, dass Elizabeth Hayes keine Ahnung hat, wer der Mann ist, der ihre Augen verbunden und sie gefesselt hat, wird das Spiel für Gage gleich noch viel interessanter. Denn nun kann er ihren Körper nachts besitzen, ihre Lust kontrollieren und ihr das Vergnügen bereiten, nach dem sie bettelt - doch sein Herz und seine Identität geraten nicht in Gefahr.

Das absolut Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass diese sexy kleine Reporterin enthüllt, wie verdorben er wirklich ist ...

Über die Autorin

Stacey Lynn verbrachte den größten Teil ihres Lebens im mittleren Westen der USA, bevor es sie kürzlich an die Ostküste verschlug. Vielleicht lag es an den langen und kalten Wintern, dass sie aus lauter Langeweile jedes Buch verschlang, das sie...

mehr über die Autorin erfahren

Weitere Teile der Raleigh Rough Riders Serie

Leseprobe

XXL-Leseprobe bei Book2Look

Gage

„Okay. Also, zuerst gehst du da raus und stehst neben dem Leiter des Krankenhauses und dem Vertragsunternehmen, das den Flügel baut. Sie werden als Erste ihre Ansprachen halten.“ Mit rücksichtsloser Hingabe tippte und wischte Karen, die Verwaltungsassistentin des Krankenhauses, mit ihrem Touchpen auf ihrem Tablet herum. Sie sprach so gelassen in das kleine Mundstück ihres Headsets, als würde sie mit mir reden.

Aber das war gar nicht nötig.

Wir hatten das bereits vor einer Stunde hinter uns gebracht, und ihre ständige Hetze ging mir inzwischen auf die Nerven. Ich wusste, wie es ablaufen würde. Wir hatten...

vollständige Leseprobe

...auch schon letzte Woche darüber gesprochen. Ebenso heute Morgen und vor zwei Stunden. Und noch einmal vor dreißig Minuten.

Aufgrund der Art und Weise, wie diese Frau plapperte, ohne Luft zu holen, fürchtete ich fast, dass sie sich in einen Nervenzusammenbruch hineinsteigerte, und war froh, dass wir uns bereits in einem Krankenhaus befanden. Wenn ihr Herz explodieren würde, hätten wir sofort Zugang zur Notaufnahme.

Pat spürte meine wachsende Frustration, wie es nur mein persönlicher Assistent konnte. Er kam dazu und stellte sich zwischen Karen und mich. „Wie wäre es, wenn wir Gage die Möglichkeit geben, seine Ansprache noch einmal in Ruhe durchzugehen? So können wir sicher sein, dass er es da draußen nicht versauen wird.“

Karens Augen weiteten sich und sie öffnete und schloss den Mund wie ein Fisch an Land. „Versauen?“ Sie wandte mir den Kopf zu und wurde noch blasser, als sie ohnehin schon war. „Versauen? Das können Sie nicht! Wir müssen dafür sorgen, dass alles glattläuft.“

Ich hob mein Smartphone in die Höhe. Meine Ansprache war darauf abgespeichert, doch ich musste nicht auf den Bildschirm blicken, um zu wissen, was ich sagen wollte. Ich bin in Krankenhäusern wie diesem hier aufgewachsen, war das Außenseiterkind, das zwar nicht krank war, aber dennoch praktisch dort wohnen musste. Ich konnte meine Rede inzwischen im Schlaf. „Ich habe das im Griff, Karen. Keine Sorge, ich werde es schon nicht versauen.“

Es sei denn, ich bekäme diese Frau von letzter Nacht nicht endlich aus meinem Kopf. Ich war ins Bett gegangen und hatte an sie gedacht und mir einen runtergeholt, obwohl ich nach einer Nacht im Velvet nie zuvor dieses Bedürfnis gehabt hatte. Und dann noch einmal heute Morgen, und das hatte nichts mit einer typischen männlichen Morgenlatte zu tun gehabt. Eher mit purem blondem Haar und zierlichen Kurven, die meine Gedanken beherrscht hatten. Gott, sie war einfach unglaublich gewesen. So gehorsam … so geschmeidig … so hingebungsvoll bei allem, was wir getan hatten. Ich wollte eine Wiederholung, und zwar dringend. Ich hatte mich bereits mehrfach selbst gestoppt, Tristan deswegen anzusprechen. Ich sollte mich besser auf den heutigen Tag und die kommenden Wochen konzentrieren. Und auf das bevorstehende Spiel am Sonntag. Stattdessen waren meine Gedanken wieder in diesem Raum, bei diesem blonden Haar, so funkelnd hell und auf grauen Laken aufgefächert. Ein sanftes kleines Wimmern! Lauteres Betteln und Flehen! Verdammt! Ja!

Scheiße! Ich musste sie wenigstens für die nächsten drei Stunden aus meinem Kopf bekommen. Das war es, was ich tun musste. Karens Geplapper immer wieder hören zu müssen, half kein verdammtes Stück dabei. Wenn sie anfing zu reden, drifteten meine Gedanken umgehend ab.

„Nun, gut. Die lokalen Nachrichtenreporter nehmen ihre Plätze ein. Wir haben die Raleigh-Sender direkt in der ersten Reihe und die restlichen staatlichen Nachrichtenkanäle gleich dahinter. ESPN ist ebenfalls da, und sogar Ihr ehemaliges College hat einen Reporter geschickt. Gage, denken Sie daran, diese Pressekonferenz ist sehr wichtig.“

Als wüsste ich das nicht. Und Karen hatte mittlerweile die Grenze überschritten, ab der es mich nur noch ärgerte. Inzwischen war ich mehr als angepisst, verdammt noch mal.

Ich hatte bereits Millionen für dieses Projekt gespendet und arbeitete sehr eng mit den Baufirmen und dem Krankenhaus zusammen, um dieses Familien- und Kinderzentrum aus dem Boden zu stampfen. Zwei Jahre des Spendensammelns und all meine Freunde und Verbindungen waren nötig gewesen, um diese Sache in Gang zu bringen.

Dass ich jetzt an einem Punkt des Wohlstands angelangt war, um so etwas aufbauen zu können, sollte eigentlich dafür sorgen, dass ich mich wie ein König fühlte. Ich könnte mit Millionen um mich werfen und ein paar Dutzend, wenn nicht Hunderte von Menschen glücklich machen, auch wenn es bloß vorübergehend wäre.

Aber genau das war das Problem mit dem Glücklichsein – es war oft nur von kurzer Dauer. Stattdessen fühlte sich all die harte Arbeit, die Krönung jahrelanger Planung, nicht wirklich nach einem Erfolg für mich an.

„Ich brauche eine Pause.“

Ich hob meine Hand, als ich Karens schockierten Gesichtsausdruck bemerkte. „Bloß dreißig Minuten. Ich bin rechtzeitig wieder zurück.“

Ich nahm den Aufzug bis in den fünften Stock des Kinderkrankenhauses und hatte eigentlich kein bestimmtes Ziel vor Augen, nur dieses brennende Bedürfnis, zu entspannen und meinen Kopf frei zu bekommen. In etwa einer Stunde würde ich in einem Raum voller Reporter stehen und eine Pressekonferenz abhalten, um zu erklären, warum das hier für mich so wichtig war. Warum ich so viel von meinem eigenen Geld – circa fünfundsechzig Prozent der kompletten Kosten – in dieses Projekt gesteckt hatte. Und wie der Plan für die nächsten zwei Wochen vor der eigentlichen Einweihungszeremonie am Sonntag während unserer Freiwoche aussah. Als Bonus hatte ich Freunde und Bekannte von den lokalen NHL- und NBA-Teams dazu gebracht, ebenfalls zu kommen. Die Besuche bei den Kids würden Stunden dauern, und jeder, der sich zur freiwilligen Hilfe gemeldet hatte, war deswegen auf mich zugekommen, weil die meisten Männer, die ich kannte und die im Profisport arbeiteten, wirklich verdammt noch mal fantastisch waren.

Ich fand mich vor einer sehr bekannten Tür wieder. Meine Füße blieben instinktiv stehen.

Ich blickte durch das Fenster hinein, und wie jedes Mal, wenn ich das tat, zog sich beim Anblick von Brandon meine Brust unweigerlich zusammen. Neun Jahre alt. Leukämie. Zweiter Rückfall. Seine Wagen waren von der Chemo geschwollen und aufgedunsen. Sein haarloser Kopf war mit einer Strickmütze der Rough Riders bedeckt. Würde er sich auf die andere Seite drehen, würde man meine Nummer, die Achtzehn, auf der Rückseite sehen.

Seit ich zu den Rough Riders gewechselt war, war der Kleine mal im Krankenhaus, mal draußen gewesen.

Neun verfluchte Jahre alt, und er hatte fast sein halbes Leben in einem Raum mit hellgelben Wänden, piependen Maschinen und mit dem Geschmack von Chemo im Mund verbracht.

Etwas Warmes presste sich gegen meinen Unterarm und ich zuckte bei diesem unerwarteten Körperkontakt zusammen.

„Tut mir leid, tut mir so leid, Gage.“ Brandons Mutter Penny war da und lächelte mich an, wie sie es immer tat. Ein Lächeln, bei dem sich ihre Lippen nach oben bewegten, aber der Rest ihrer Mimik traurig wirkte. Es brachte mich jedes Mal fast um, wenn ich es sah.

Man musste wirklich kein Genie sein, um herauszufinden, warum ich mich ausgerechnet zu dieser Familie und zu diesem Patienten hingezogen fühlte. Brandon Miller kämpfte ums Überleben und darum, eine Krankheit zu überwinden, die meinen kleinen Bruder getötet hatte.

„Er sieht nicht besser aus.“ Ich konnte meine Augen kaum von seinem zerbrechlichen Körper abwenden, der in mindestens ein halbes Dutzend Decken eingepackt war.

Ihre Hand auf meinem Unterarm drückte fest zu. Sie war kalt und zittrig, aber stark wie Stahl.

Ich hatte Brandon am Tag seiner ersten Runde Chemo kennengelernt, als ich herkam, um die Kinderstation zu besuchen und dort Trikots und Spielbälle zu verteilen. Die Menschen dachten, ich würde das nur für die Presse machen, aber da lagen sie falsch.

Ich tat es, weil ich genau wusste, wie sehr mein kleiner Bruder so etwas geliebt hätte.

„Er hat seine Momente, und wenn sie es schaffen, die Infektion in den Griff zu bekommen, dann werden wir auch eine Besserung sehen können.“ Penny war immer so voller Hoffnung. Sie zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass ihr Kind diese furchtbare Erkrankung besiegen könnte. Verflucht, sie hatte es sogar geschafft, wieder zu lächeln, nachdem ihr Ehemann sie mit der Ausrede verlassen hatte, dass der Stress und die Angst zu viel für ihn seien.

Vielleicht war Hoffnung das Einzige, woran sie sich noch klammern konnte. Sie war, neben meiner Mutter, die fantastischste Frau, der ich jemals begegnet war.

„Ich lasse ihn besser schlafen. Aber gibst du bitte einer der Krankenschwestern Bescheid, dass sie mich holen soll, wenn er aufwacht? Ich muss hier am Nachmittag an einer Pressekonferenz teilnehmen.“ Ich ließ meinen Kopf hängen. „Kein Witz, Penny, es ist mir egal, ob ich mitten in meiner Ansprache bin, und ich sage im Schwesternzimmer Bescheid. Ich will, dass mich jemand holen kommt, wenn er wach wird.“

„Das mache ich, Gage. Und viel Glück heute.“

Ich umarmte sie kurz. Da war nichts zwischen uns außer gegenseitigem Verständnis.

„Pass auf dich auf.“

„Das tu ich doch immer“, sagte sie und wandte sich der Tür zu.

Ich wartete, bis sie sie hinter sich schloss, sofort zu Brandon ging und die Decken um ihn herum enger feststeckte. Ihr Handrücken legte sich auf seine Stirn, dann folgten ihre Lippen.

Ich überließ sie der Fürsorge für ihren Sohn und ein neues Feuer breitete sich in mir aus. Der Grund für all das.

Ich musste dieses hübsche kleine Luder aus meinem Kopf verbannen, um mich um das kümmern zu können, was wirklich wichtig war.

Patrick linste an der Seitenwand vorbei und zog sich wieder zurück. „Es ist voll. Der Vorstandsvorsitzende der Entwicklungsabteilung des Krankenhauses wird zuerst sprechen. Allerdings musst du schon rausgehen, bevor er mit seiner Rede beginnt.“

Es war, als hätte Karen den Körper meines Assistenten übernommen. Ich sah ihn finster an.

Ein seltsames Gefühl prickelte meine Wirbelsäule empor, was sicherlich der Nervosität zuzuschreiben war. Ich versuchte, es abzuschütteln. Ich rollte mit den Schultern und streckte die Arme aus. Wenn ich ein paar Armbeugen hätte machen können, ohne vor den Leuten wie ein Vollidiot zu wirken, hätte ich es getan.

Irgendetwas passierte, deswegen hatte ich Patrick losgeschickt, um nachzusehen. Ich hatte ihn vor zwei Jahren eingestellt, als mir die Idee kam, ein Aktivitätszentrum für Eltern und Geschwister in dem Krankenhaus aufzubauen. Mein Ziel lag darin, einen Platz für die Patienten zu schaffen, an dem sie spielen konnten, wenn sie gesund genug dafür waren, aber auch für die Geschwister, die oft Stunden, Tage oder Wochen im Krankenhaus bleiben mussten. Immer an zweiter Stelle. Immer die Außenseiter. Die Vergessenen, weil Chemo, Tests, Operationen, Physiotherapie und unzählige andere Termine schlicht Vorrang hatten.

Habe ich mich wie ein verfluchtes Arschloch gefühlt, wenn ich es hasste, in der Nähe meines Bruders zu sein? Manchmal. Die meisten Tage hatte ich einfach daran gedacht, wie verdammt cool er gewesen war, bevor er krank geworden war. Wie er besser mit Lego baute als ich und dass er viel schneller rennen konnte. Sein Zimmer war immer ordentlich, während meins ein einziges Chaos gewesen war. Seit er sprechen konnte, war Football seine Leidenschaft gewesen, und er kannte mehr Statistiken als ich bis zum heutigen Tag. Im Grunde war Harrison der verdammt coolste Typ gewesen, den ich jemals getroffen hatte.

Ich hatte es gehasst, mit ihm im Krankenhaus zu sein und nichts anderes tun zu können, als alte, abgegriffene Kinderbücher zu lesen und langweilige Fernsehsender zu schauen.

Diese Tage waren einfach scheiße.

Ich wollte diese beschissenen Tage für jeden besser machen.

Aber es lag nicht an der bevorstehenden Ansprache oder der Nervosität von Patrick und Karen, die meine Wirbelsäule mit diesem Bedürfnis prickeln ließ, in einer Frau sein zu wollen. Etwas anderes machte mich unruhig. Ich schüttelte es ab, lockerte meine Arme, genau wie immer vor einem Spiel.

„Was ist los?“, fragte Patrick, der mich anstarrte, als hätte ich mir gerade in die Hose geschissen. Natürlich tat er das. Ich war eigentlich nie nervös.

„Es ist nichts. Nur dieses komische Gefühl.“ So wie in der Highschool, wenn das Mädchen, in das ich verschossen gewesen war, den Flur entlangkam und direkt in mich rannte. Eben solche Vorahnungen in deinem Leben, in denen du genau wusstest, dass dir nicht gefallen würde, was als Nächstes geschieht. Gepaart mit der Tatsache, dass ich nach wie vor gegen einen hart werdenden Schwanz kämpfte, wann immer ich an die Frau von letzter Nacht dachte, und das war wirklich ein Problem.

„Wie auch immer“, sagte Patrick und kehrte zurück, um erneut an der Seitenwand vorbeiblicken zu können. Er drehte sich zu mir und winkte mir. „Komm schon. Du bist dran. Der Leiter des Krankenhauses ist jetzt draußen.“

Na gut, Arschloch. Du schaffst das. Reiß dich zusammen. Halt deine Rede. Sprich über den Teil deines Lebens, über den du es hasst, zu reden. Aber je mehr du mit ihnen teilst, desto mehr Menschen kann geholfen werden.

All die mentalen Konzentrationstechniken, die ich sonst auf dem Feld nutzte, halfen nicht.

Ich ging unter lautem Applaus hinaus. Reporter bereiteten sich mit ihren Schreibblöcken und Tablets vor.

Und es dauerte nur eine Sekunde.

Eine verfluchte Sekunde.

Um die Frau zu erkennen, die ich nicht mehr aus dem Kopf bekam.

Sie saß in der verdammten ersten Reihe.

Mit einem Pressepass, der an einem Schlüsselband um ihren Nacken baumelte.

Einen Nacken, um den ich vor noch nicht mehr als zwölf Stunden meine Hände gelegt hatte.

Heilige Scheiße!

Ich war … so was … von … gefickt!